11月のご朱印めぐりは・・・京都に続き奈良に行ってきました。

23日は朝から雨だったので予定を変更して、24日に行ってきました。

今回の目標は、奈良は東大寺、興福寺、春日大社の3つでした。

紅葉の季節の3連休だけあって人がたくさんで、まずは駐車場がなく少し遠い駐車場にとめることに。

まずは奈良といえば、大仏さま!

何度来ても小学校の修学旅行を思い出します。

一時期、奈良公園の鹿は「鹿せんべい」を食べなかったんですけどね・・・

今では、ビニールの袋がガサッと鳴っただけで反応してくれます(笑)

圧倒的な大きさの大仏殿を目指します。

三重県から奈良県は近いので大仏殿には今まで行ったことがありますが、朱印所がどこにあるかは知ってましたが御朱印をいただくのは初めてです。

奈良に行くにあたって、東大寺の御朱印をネットで調べてみましたが、結局どれだけの御朱印があるか確かな数がわかりませんでしたので、ここは素直に朱印所の方に尋ねることにしました。

秋の仏閣は素晴らしい景色がプラスされて本当に素晴らしいです^^

普段、車移動でデスクワークが多く、歩くことが少ない私ですが・・・

奈良の仏閣めぐりで3時間ほぼ歩きっぱなしでした。

時間の関係で東大寺、興福寺しか行けませんでしたが、秋の仏閣を満喫できました^^

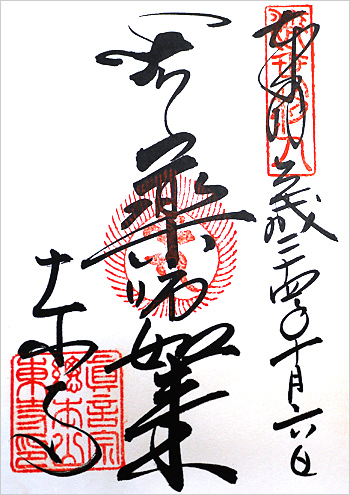

今回いただいた御朱印は少しずつ、ご紹介させていただきたいと思います。

大きな地図で見る

→ 御朱印帳専門店HollyHock

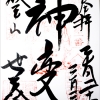

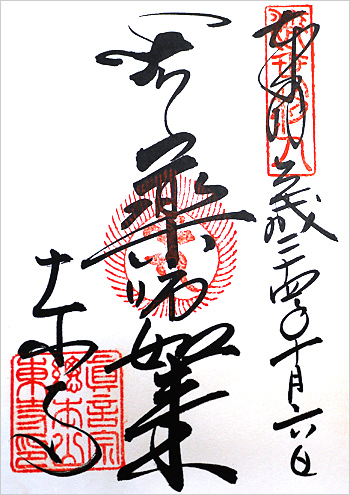

世義寺 (三重県伊勢市) 御朱印

今年の3月にいただいた三重県伊勢市岡本町にある世義寺(せぎでら)さんの御朱印です。

御本尊は薬師如来。

真言宗醍醐派の仏教寺院で山号は教王山(教王山神宮寺宝金剛院)。

毎年7月7日の七夕の柴燈大護摩(さいとうおおごま、通称「ごまさん」)と、子どもの命名の祈祷で地元では知られています。

役行者霊蹟札所(えんのぎょうじゃれいせきふだしょ)三十六寺社の霊場巡礼である。通常の霊場巡礼と異なり、札所番号は定められていないとのこと。

また、三重四国八十八ヶ所霊場の第八十四番札所でもあります。

~三重四国八十八ヶ所霊場のサイトより~

陶経筒 国の重要文化財、治承ニ年(1178)作。

愛染明王坐像 県指定文化財 鎌倉時代106cm。

十一面観音立像 市指定文化財 平安後期107cm。

薬師如来坐像 市指定文化財 平安前期 伝行基作。

大聖歓喜天 日本最古 延宝六年(1678)作。

役行者像 日本最古。理源大師御親筆写経。

大きな地図で見る

所在地:三重県伊勢市岡本2丁目10−80

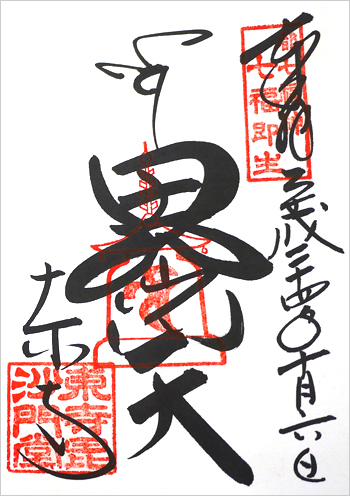

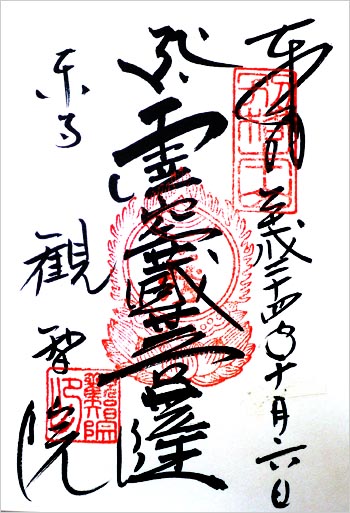

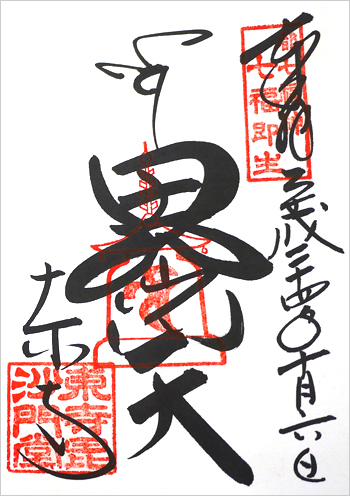

五大虚空蔵菩薩 御朱印

観智院(真言宗の勧学院)は東寺のみならず真言宗全体の勧学院と位置づけられ、多くの学僧を輩出。

本堂には本尊の五大虚空蔵菩薩像(ごだいこくうぞうぼさつ)が安置されています。五大虚空蔵菩薩像は唐からの請来像で、長安の青龍寺の本尊であったといわれています。

慶長10年(1605年)に建てられた客殿は桃山時代の典型的な書院造りの建造物として国宝に指定されています。

上の間には宮本武蔵筆といわれる「鷲の図」などの襖絵があり客殿南の庭園は「五大の庭」と称されています。

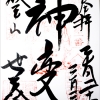

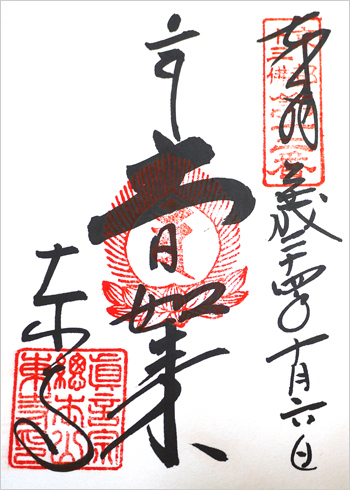

鎮守八幡宮 御朱印

日本最古の神像が鎮座する鎮守八幡宮は南大門の西側にあります。

鎮守八幡宮は東寺が創建されたときに、王城鎮護を願って祀られた社です。

僧の姿をした僧形八幡神と二尊の女神は弘法大師空海みずからが彫ったものと伝えられている我が国最古の神像。

鎮守八幡宮は、平安時代に薬子の変を鎮めたと伝えられ、戦勝祈願の社として名高く、足利尊氏も祈願に訪れたといわれています。

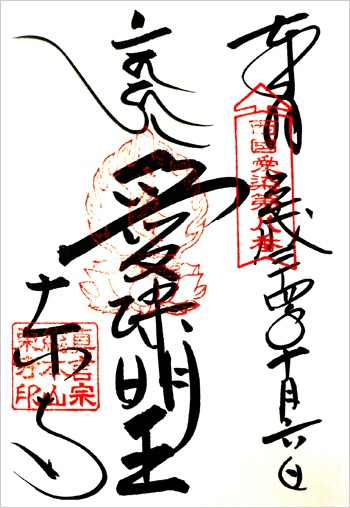

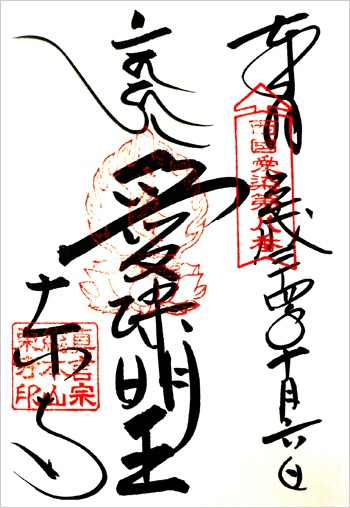

西国愛染十七霊場 第8番札所 御朱印

西国愛染十七霊場(さいこくあいぜんじゅうななれいじょう)は、大阪・兵庫・岡山・京都・滋賀・三重・奈良・和歌山を結ぶ愛染明王を祀る十七の霊場。

東寺は第8番札所で、西国愛染十七霊場のご本尊・愛染明王は、毘沙門堂にお祀りしています。

地元、三重県にも伊賀市に愛染院 願成寺(第11番札所)があるということでいつか行ってみたいと思います^^

~愛染明王とは~

愛染明王 (梵名 ラーガ・ラージャ)

「ラーガ」とは赤、愛欲の意味で、愛欲煩悩が悟りにつながるものであることを表し「ラージャ」とは王の意味で、密教の世界の中心の金剛王と大日如来が変化したお姿だといわれています。

平安初期、弘法大師・空海によって唐から伝えられた愛染明王は、愛情などの敬愛、愛敬のほか、開運、息災、増益、調伏、「人と人との縁結び」「人と物との縁結び」を祈る本尊として、老若男女から広く信仰されています。

~公式サイトより~

西国愛染十七霊場巡礼一覧

・愛染堂勝鬘院(一番)

・東光寺(二番)

・鏑射寺(三番)

・摩耶山天上寺(四番)

・大龍寺(五番)

・正覚院(六番)

・大聖寺(七番)

・東寺(八番)

・覚性律庵(九番)

・高野山増福院(十番)

・愛染院(什一番)

・久修園院(十二番)

・西大寺(十三番)

・宝山寺(十四番)

・施福寺(十五番)

・福智院(十六番)

・金剛三昧院(十七番)

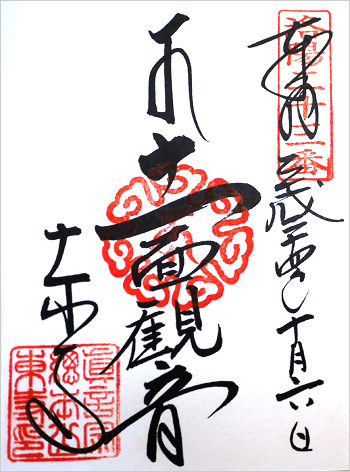

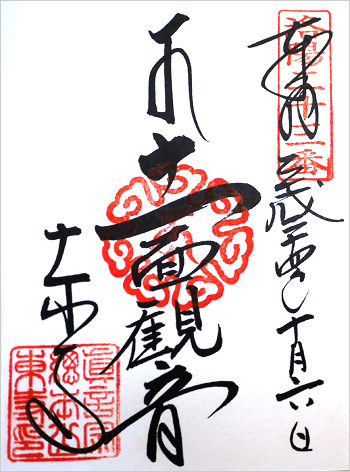

洛陽三十三所観音巡礼 第23番札所 御朱印

京都市内を巡る観音巡礼。

市内の大小33の寺院を歩いて回る、小さな観音巡礼です。

平安時代に後白河天皇が広域な西国三十三箇所巡礼に変わるものとして定めたのが起源。

東寺の食堂(じきどう)は23番札所、御本尊は「十一面観音菩薩」様です。

~東寺公式サイトより~

洛陽三十三所観音巡礼一覧

・六角堂頂法寺(一番)

・誓願寺(二番)

・護浄院(三番)

・金戒光明寺(六番)

・長楽寺(七番)

・大蓮寺(八番)

・青龍寺(九番)

・清水寺(十~十四番)

・六波羅蜜寺(十五番)

・泉涌寺(二十番)

・東寺(二十三番)

・長圓寺(二十四番)

・正運寺(二十六番)

・平等寺(二十七番)

・壬生寺中院(二十八番)

・福勝寺(二十九番)

・椿寺地蔵院(三十番)

・東向観音寺(三十一番)

・清和院(三十三番)

★東寺9つの御朱印

→ 御朱印帳専門HollyHock

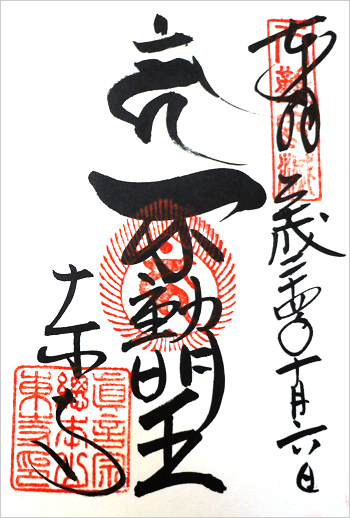

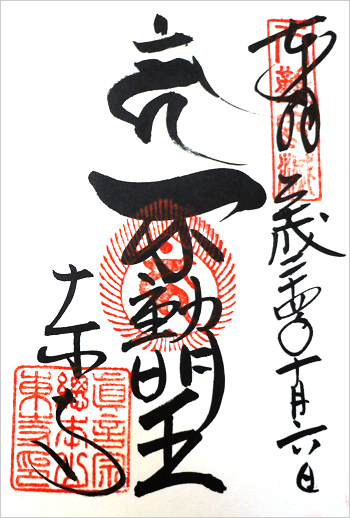

東寺(教王護国寺)不動明王 御朱印

東寺の講堂には大日如来を中心とした密教尊が安置されています。

五大明王像(国宝) - 不動明王像を中心に、降三世明王、軍荼利明王、大威徳明王、金剛夜叉明王像。

須弥壇、東側の梵天、西側の帝釈天を加えた六尊の守護神が、講堂の十五尊の如来、菩薩、明王をお守りしています。

~不動明王について~

梵語名のアチャラナータの意味は「動かないこと」であり、 これから不動明王と呼ばれ、 ほかに不動金剛明王・不動尊・不動使者などとも訳されています。

不動明王は大日如来の化身とされ、 悪魔を降伏するために恐ろしい姿をされ、すべての障害を打ち砕き、 おとなしく仏道に従わないものを無理矢理にでも導き救済するという役目を 持っているといわれています。

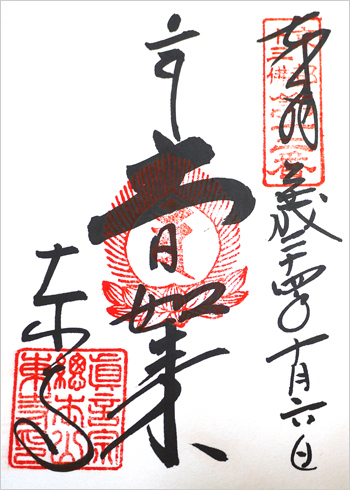

東寺(教王護国寺)本尊 薬師如来 御朱印

東寺の御本尊は薬師如来。

東寺の本堂の金堂(こんどう)に薬師三尊(薬師如来と日光・月光両菩薩)と十二神将が安置されています。

御本尊の薬師如来は、薬壺を持たない古い様式の仏像で、光背に七体の化仏を配する七仏薬師如来です。

本尊に対面して右側は、日光菩薩、左側は月光菩薩となっています。

金堂内は厳かな雰囲気で圧倒されます。

薬師如来はあらゆる病から人々を守ってくれるといわれています。

また、七仏薬師経では「転変地異を鎮め、呪詛から人を護る仏」であるとされています。

こちらにお参りされた際には薬師如来様にご真言「オンコロコロセンダリマトウギソワカ」とお唱えしましょう^^

東寺(教王護国寺) 都七福神 毘沙門天 御朱印

京都市から京都府宇治市にかけて七福神があり、東寺では都七福神の兜跋毘沙門天(とばつびしゃもんてん)様がおられます。

財宝と福徳の神様、毘沙門天。毘沙門堂は御影堂の南側にあります。

都七福神は、六波羅蜜寺では弁財天、萬福寺では布袋尊、恵比寿、大黒天、福禄寿、寿老人の都七福神を巡ることができます。

京都は七福神発祥の地ということで、「日本最古の都七福神」と呼ばれているそうです。いつかは都七福神、お参りに行って御朱印をいただきたいなと思いました^^

東寺(教王護国寺)大日如来 御朱印

京都十三仏霊場(第12番札所)

京都十三仏霊場(きょうとじゅうさんぶつれいじょう)は、京都市内の十三箇寺の霊場巡礼。初七日から三十三回忌までの十三の忌日にあたり故人を成仏へと導いて、冥福を祈る巡礼。

亡くなった方の追善法要として、守護する13の明王、菩薩、如来をお参りする巡礼で、東寺は12番札所、仏尊は大日如来です。

講堂の堂内には、白い須弥壇の壇上に大日如来を中心とした密教尊(21?の仏像)が安置されています。

講堂の中心は、寺域の中心。

そこに安置された大日如来は宇宙の中心とされています。

~公式サイトより~

(C)baserCMS

(C)baserCMS